|

Albe

e notti qui variano per pochi segni. Albe

e notti qui variano per pochi segni.

Il zigzag degli storni sui battifredi

nei giorni di battaglia, mie sole ali,

un filo d'aria polare,

l'occhio del capoguardia dallo spioncino,

crac di noci schiacciate, un oleoso

sfrigolio dalle cave, girarrosti

veri o supposti – ma la paglia è oro,

la lanterna vinosa è focolare

se dormendo mi credo ai tuoi piedi.

La purga dura da sempre, senza un perché.

Dicono che chi abiura e sottoscrive

può salvarsi da questo sterminio d’oche;

che chi obiurga se stesso, ma tradisce

e vende carne d’altri, afferra il mestolo

anzi che terminare nel pâté

destinato agl'Iddii pestilenziali.

Tardo di mente, piagato

dal pungente giaciglio mi sono fuso

col volo della tarma che la mia suola

sfarina sull'impiantito,

coi kimoni cangianti delle luci

sciorinate all'aurora dai torrioni,

ho annusato nel vento il bruciaticcio

dei buccellati dai forni,

mi son guardato intorno, ho suscitato

iridi su orizzonti di ragnateli

e petali sui tralicci delle inferriate,

mi sono alzato, sono ricaduto

nel fondo dove il secolo è il minuto –

e i colpi si ripetono ed i passi,

e ancora ignoro se sarò al festino

farcitore o farcito. L’attesa è lunga,

il mio sogno di te non è finito.

(da La bufera e altro, in Tutte le poesie)

Traccia critica

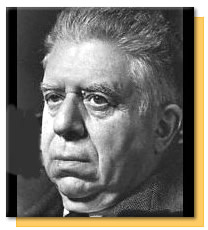

La poesia di Montale sviluppa un ordine di rappresentazione

in cui la storia umana si risolve e dissolve prima nel

suo presupposto naturale e cosmico (Ossi di seppia,

1925), immobile campo di ricognizione del negativo;

poi, nel secondo libro delle Occasioni (1939), la modalità

del non essere, con il rischio della stessa impraticabilità

della poesia, spinge a proiettare sullo schermo figure

dell’essere, amuleti di salvezza improbabili e

fuggenti, sigilli e talismani dimentichi dell’uso.

In mezzo, la mitologia borghese del sacrificio, di un

Io perplesso e sfiduciato induce alla creazione di un

mondo diviso fra realtà e apparenza, rugosa frontalità

e sparizione.

Le due istanze metafisiche costruiscono la posizione

figurale del «prigioniero», racchiuso nella

propria bolla d’inappartenenza, Arsenio del proprio

«delirio d’immobilità». Il

terzo libro (La bufera e altro, 1956), è come

se spaccasse questi due postulati fissi e si aprisse

al dato esterno, bruciando il nichilismo del primo libro

e l’imprendibile luce da pietra preziosa del secondo,

nella più ampia problematica dell’invasione

della storia.

La «bufera», appunto. Dopo avere decantato

l’esperienza petrarchista, di poeta metafisico

con le sue figurazioni incantatorie, proietta la sua

Delia o Selvaggia sullo sfondo di una guerra cosmica

e terrestre senza senso, una tempesta di cui la poesia

è definizione e scacco insieme. Parola d’ombra

e di lamento, il declamato di Montale ex cantante lirico

si intride di ferite che straziano la sua precedente

illusoria unità, rompe cartilagini; passa il

vento terrestre del disastro, della memoria che non

salva, ma conduce la borghesia a visitare i luoghi della

propria discesa agli inferi.

Il sogno del prigioniero è la prigionia, forse

la poesia che conclude La bufera vuole annunciare proprio

questo; e quello che verrà dopo, il Montale borghese

scriba del dopo storia, sobrio e cinico insieme, archivista

del nulla, è passato dalla distruzione del tempo

che corrode, nel suo primo libro; del cancro della volgarità

umana e della guerra nell’Occasione; e degli unici

dèi possibili, quelli pestilenziali, cuochi di

una cucina mostruosa dove non sappiamo più distinguere

se siamo farcitori o farciti.

Lo spazio angusto di una cella dove spazio e tempo si

contraggono sono il teatro della storia che non finisce,

in un incubo di minimi gesti, eventi che non annunciano

niente, sfiniti ed infiniti insieme. «Albe e notti

qui variano per pochi segni». (Giacomo Trinci)

Bibliografia

E. Montale, L’opera poetica, a cura di R. Bettarini

e G. Contini, Torino, Einaudi, 1980 (o Tutte le poesie,

Milano Mondadori, 1997).

Per conoscere Montale, antologia a cura di M. Forti,

Milano, Mondadori, 1990.

Sulla poesia, Milano, Mondadori, 1997.

G. Contini, Una lunga fedeltà. Scritti su Eugenio

Montale, Torino, Einaudi, 1974.

G. Debenedetti, Montale, in Poesia italiana del Novecento,

Milano, Garzanti, 1974.

F. Fortini, Eugenio Montale, in I poeti del Novecento,

Bari, Laterza, 1977.

P.V. Mengaldo, Eugenio Montale, in Poeti italiani del

Novecento, Milano, Mondadori, 1978

A. Jacomuzzi, La poesia di Montale, Torino, Einaudi,

1978.

M. Marchi, Eugenio Montale, in Storia letteraria d''Italia.

Il Novecento, a cura di G. Luti, Verona, Piccin-Vallardi,

vol. I, 1989.

AA. VV., Montale e il canone poetico del Novecento italiano,

a cura di M.A. Grignani e R. Luperini, Bari, Laterza,

1998.

E. Testa, Montale, Torino, Einaudi, 2000.

|

|