|

[…] […]

Rendo ridicola una mia lunga passione

di verità e ragione.

Passione… Sì, perché c’è

un cuore antico,

preesistente al pensiero:

e un corpo antico – o fiorente o ferito,

povera vita mia certa davvero

di resistere alla vita informe dei nervi.

Da questo inesprimibile attrito

nasce la mia prima larva di Passione:

tra il corpo e la storia, c’è questa

musicalità che stona,

stupenda, in cui ciò ch’è finito

e ciò che comincia è uguale, e resta

tale nei secoli: dato dell’esistenza.

Il confine tra la storia e l’io

si fende torto come un ebbro abisso

oltre cui talvolta, scisso,

alla deriva, è il glorioso brusio

dell’esistenza sensuale

piena di noi: dinnanzi a questa fisica

miseria non può che ritornare

ogni storico atto irrazionale…

[…]

(da La religione del mio tempo, in Tutte le poesie)

Traccia critica

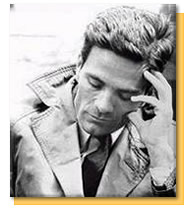

Oltre ventimila pagine, in poco più di trent’anni

di attività.

Dai lustri bolognesi e poi friulani, fino ai controversi

anni Settanta, Pasolini percorre l’ebbro abisso

di una ricerca compulsiva: quella di una parola poetica

che sappia raccontare reale e personale, sottraendoli

alla provvisorietà e cantandone l’incanto

con l’assolutezza del Verbo.

La lingua poetica in Pasolini si fa strumento di una

passione ideologica inesausta: non è solo testo

ma qualcosa che lo trascende. Da bulimico consumatore

di spunti, piega le forme della poesia a proteiformi

cimenti. Ardua risulta dunque una separazione di stili

e forme espressive per un pensiero globale come quello

pasoliniano.

L’opera di Pier Paolo Pasolini è una performance

ininterrotta che non teme di trasgredire e non cela

il suo protagonista. Pasolini non si limita ad un’idea

immutevole di poesia ma, pur variandola, non smette

di interpretarla attivamente: se nel primo Pasolini

le parole sono azioni in se stesse in quanto segni fatti

musica, l’ultimo Pasolini ne fa documenti essenziali

dell’azione.

Il poeta Pasolini esiste dunque compiutamente nell’intellettuale

Pasolini, che lascia sconfinare il pensiero nelle limitrofe

regioni dell’estetica. Anche l’esperienza

di presunta regressione degli anni friulani altro non

rappresenta che una premessa del discorso ideologico

romano: dal mythos al logos.

Del resto, proprio la questione «dialetto-lingua»

che animava gli anni di Casarsa, si ripropone iper-strutturata

nel tempo romano di Pasolini, con la difesa e la celebrazione

della componente sacrale che la realtà custodisce,

e che la lingua della realtà, dei parlanti, riproduce.

Il mito dell’incoscienza, della povertà

e del peccato, ispirati dalle esistenze più che

reali dei ragazzi romani, soppianta il topos narrativo

dell’agreste gioventù friulana, mentre

un temperamento aspramente militante inizia ad impregnare

la scrittura di Pasolini: lo stile, in quanto momento

epifanico dell’arte, assolve così una funzione

segretamente ideologica.

E anche quando, nei tardi anni Sessanta, realizza l’inconsolabile

certezza dell’inutilità della scrittura,

Pasolini non smette di interrogarsi ideologicamente

sul suo senso e di attaccarne le regole fino ad accettare

che la scrittura non miri ad altro che a qualcosa di

scritto: si affida dunque ad opere riempibili all’infinito,

incompiute e interminabili, delle quali egli è

demiurgo sempre vigile ed attivo. Un’arte libera

dai circuiti epigonali dell’industria culturale,

ma imprevedibile e sempre capace di riaprire il gioco.

Nei suoi trent’anni di eclettica, ininterrotta

espressione creativa, la cangiante tensione ideologica

di Pasolini ha sempre covato una vocazione da pedagogo

e da leader: a partire dalle stagioni della scuola di

Valvasone, dai versi di quegli anni e dai successivi,

per continuare nella corrispondenza privata e pubblica,

fino alle tarde pagine di critica militante. Ma la refrattarietà

e la ripugnanza mai edulcorata per la politica mantengono

le sue pagine sempre al di fuori di ogni militanza etichettabile.

Ciò che attiva e stimola Pasolini è piuttosto

il quotidiano, la vita comune. In questi casi il «corsaro»

si fa tagliente e lucido, il poeta canta con verso espressivo,

pregnante e incendiario: «Nel restare / dentro

l’inferno con marmorea / volontà di capirlo,

è da cercare / la salvezza».(da Picasso,

in Le ceneri di Gramsci). (Maria Sabrina Titone)

Bibliografia

L’opera di P.P. Pasolini è oggi consultabile,

nella sua interezza, nelle edizioni dei «Meridiani»

Mondadori, a cura di W. Siti e S. de Laude: Tutte le

poesie, 2003; Per il cinema, 2001; Teatro, 2001; Saggi

sulla letteratura e sull’arte, 1999; Saggi sulla

politica e sulla società, 1999; Romanzi e racconti,

1998.

Poesie scelte, antologia a cura di N. Naldini e F. Zambon,

Milano, TEA, 1997.

Poesie. Con CD-Audio, letture di S. Lombardi, Milano,

Garzanti, 2001.

G. Ferretti, L’universo orrendo, Roma, Editori

Riuniti, 1976.

E. Siciliano, Vita di Pasolini, Milano, Rizzoli, 1978

(poi Firenze, Giunti, 1995).

M. Marchi, Descrizioni di descrizioni. Il saggismo poetico

dell’ultimo Pasolini, in Palazzeschi e altri sondaggi,

Firenze, Le Lettere, 1996.

M.A. Bazzocchi, Pier Paolo Pasolini, Milano, Bruno Mondadori,

1998.

G. Jori, Pasolini, Torino, Einaudi, 2001.

F. Vighi, Le ragioni dell’altro. La formazione

intellettuale di Pasolini tra saggistica, letteratura

e cinema, Ravenna, Longo, 2002.

|

|